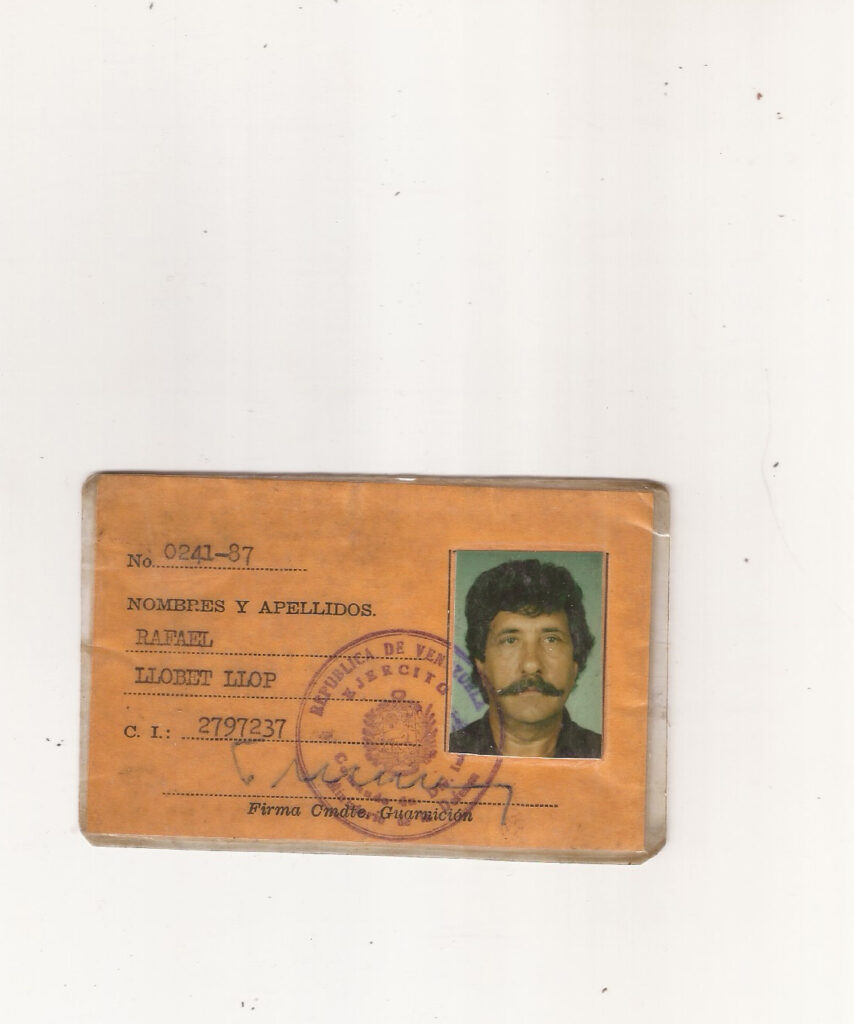

A primera vista es solo una credencial vieja, el tipo de documento que algún día alguien plastificó a la carrera para que aguantara un poco más la intemperie. Papel que ya perdió el brillo, tinta que empieza a ceder y un sello desgastado. Pero a mí me gustan estos objetos porque cargan algo más que información: son pruebas de que hubo un tránsito, un propósito, una vida en movimiento, en formatos más rígidos.

Los textos impresos están compuestos con una tipografía seria, hecha para registrar datos sin adornos. Letras rectas, espaciadas, una Courier es el equivalente más universal, tal vez la American Typewriter; pero ambas con el típico aire administrativo. Pero al verla ahora, bajo el peso de las décadas, se vuelve otra cosa: una voz distante que todavía se mantiene firme. Y al lado, los trazos manuscritos y la tinta del sello rompen la rigidez del sistema, como si lo humano se negara a quedar del todo atrapado en la cuadrícula.

La pequeña foto incrustada en la esquina —esa que parece mirar directo a la cámara sin pedir permiso— me toca distinto. No es solo archivo: es una presencia. Y desde que empecé a construir este proyecto de rescatar documentos, he entendido que algunas piezas no entran aquí por lo que me remueven sin hacer ruido. Hay imágenes que se vuelven netamente personales, recordatorios de donde vengo y de lo que sigo intentando entender.

No quiero convertir esta credencial en un homenaje explícito ni en un centro dramático del proyecto. No va por ahí; ese es otro proyecto, mas que eso un escape a los pensamientos.